Le Mystère Du Dieu Horus: Mythe Ou Histoire Ancienne ?

Le dieu Horus fascine par son ancienneté exceptionnelle dans le panthéon égyptien, remontant jusqu'à la préhistoire égyptienne. Vous découvrirez que cette divinité majeure, représentée sous la forme d'un homme à tête de faucon, a joué un rôle fondamental dans la culture de l'Égypte antique.

En effet, Horus apparaît dès la première dynastie égyptienne, ce qui coïncide avec l'émergence du pouvoir pharaonique vers 3300 avant notre ère - faisant de l'Égypte le premier État organisé connu au monde.

Également connu comme "celui qui est au-dessus", le dieu Horus est vénéré dans différentes localités d'Égypte, notamment à Nekhen, la "Ville du Faucon" (Hiérakonpolis), et à Behdet dans la partie occidentale du delta du Nil.

Pour cette raison, il devient le protecteur par excellence des pharaons, souvent représenté paré de la double couronne royale. Son importance se manifeste également à travers sa filiation divine, étant le fils d'Isis et d'Osiris.

Dans cet article, vous explorerez les mystères entourant cette figure divine fascinante qui a traversé les millénaires pour devenir l'une des divinités les plus emblématiques de l'Égypte ancienne.

Table des matières:

- 1- Quelles sont les origines du dieu Horus ?

- 2- Pourquoi Horus est-il au cœur du mythe osirien ?

- 3- Comment s’est déroulé le combat entre Horus et Seth ?

- 4- L'Œil d'Horus : un symbole de guérison et de pouvoir ?

- 5- Horus est-il un mythe ou une figure historique ?

- 6- Que nous révèle Horus sur la civilisation égyptienne ?

- 7- FAQs

Les origines du dieu Horus se perdent dans les brumes de la préhistoire africaine, ce qui en fait l'une des plus anciennes figures divines de l'Égypte antique. Son empreinte sur la civilisation égyptienne est si profonde qu'elle traverse toutes les époques, des premières dynasties jusqu'à la période gréco-romaine.

Horus dans la période prédynastique

Au cours de la période prédynastique tardive, vers 3300 avant notre ère, Horus émerge déjà comme une figure divine fondamentale. Cette période coïncide avec l'établissement du premier État organisé du monde, témoignant de l'importance cruciale de ce dieu dès les origines de la civilisation égyptienne.

Dès cette époque, une association essentielle s'établit entre Horus et la monarchie pharaonique, les premiers souverains se plaçant sous son obédience en tant que "Suivants d'Horus".

Horus l'Ancien, parfois distingué pour ne pas être confondu avec le fils d'Isis et d'Osiris, apparaît dans ces périodes les plus reculées comme un dieu faucon préhistorique symbolisant le ciel.

Par ailleurs, les fouilles archéologiques suggèrent qu'aux alentours de 3500 av. J.-C., deux villes dominantes, Nekhen et Noubt, étaient respectivement sous la protection d'Horus et de Seth.

Le faucon sacré et ses représentations

L'élégance du vol du faucon et sa nature de prédateur ont naturellement forgé l'association entre ce rapace majestueux et la divinité Horus dès l'émergence des traditions pharaoniques. Dans l'art égyptien, vous pouvez observer deux manifestations distinctes de cette divinité :

-

Un faucon entier, généralement représenté debout avec ses ailes soigneusement repliées

-

Une forme anthropomorphe à tête de faucon, souvent couronnée du pschent (la double couronne d'Égypte)

Ses attributs (double couronne atef, disque solaire) et ses positions (faucon aux ailes déployées, faucon couché) varient selon la fonction qu'il occupe.

Certaines représentations d'Horus, notamment à Edfou, le montrent simplement comme un disque solaire ailé. La plus ancienne représentation d'Horus sous cet aspect d'homme hiéracocéphale est visible au musée du Louvre sur une stèle du Roi Houni (2599-2575 – IIIe dynastie).

Signification du nom Horus

Notre appellation contemporaine "Horus" trouve ses racines dans le théonyme grec Ὧρος (Hōros), élaboré au premier millénaire avant notre ère lors de la rencontre des cultures égyptienne et grecque. Dans l'Égypte antique, cette divinité était connue sous le nom de "Heru" (avec les variantes Hor ou Har).

Étymologiquement, ce nom dérive du terme égyptien "hr" signifiant "sur" ou "au-dessus", d'où les interprétations "celui qui est lointain" ou "celui qui est en haut". Cette dénomination fait directement référence au vol majestueux du rapace et à la position céleste d'Horus. Dans la langue proto-égyptienne, Horus devait désigner le faucon, d'où son idéogramme.

Premiers cultes à Nekhen et Behdet

La plus ancienne cité à s'être placée sous le patronage d'Horus semble être Nekhen, la "Ville du Faucon" (Hiérakonpolis). Fondée à la préhistoire, vers la fin du quatrième millénaire, Nekhen est durant la période prédynastique la capitale de la Haute-Égypte. En outre, Horus était également vénéré à Behdet, dans la partie occidentale du delta du Nil.

Ces centres de culte primitifs ont établi les bases d'une vénération qui s'est ensuite propagée à travers tout le territoire égyptien. La victoire des souverains d'Hiérakonpolis sous la Ire dynastie fait de lui un dieu-roi par excellence. Ainsi, le pharaon est considéré comme la réincarnation d'Horus, établissant une tradition qui persistera tout au long de l'histoire égyptienne.

Le dieu faucon était vénéré sous des noms variés selon les localités : Horus vengeur de son père, Horus qui préside aux Deux Yeux, Horus fils d'Isis. Cette diversité témoigne de la richesse et de la complexité du culte d'Horus dès ses origines.

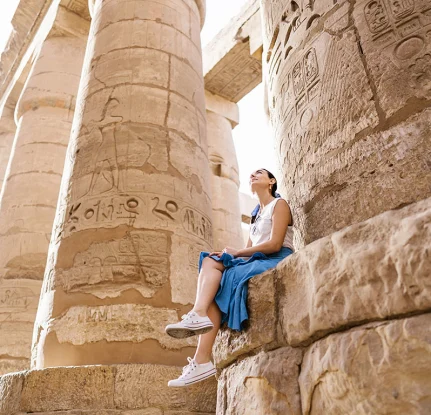

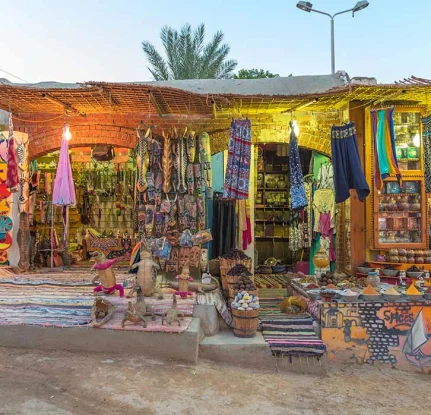

Découvrez les temples majestueux d'Horus lors de votre Egypte Voyage ! Explorez Edfou et les sanctuaires sacrés du dieu faucon. Réservez maintenant votre aventure mythologique !

Le cycle osirien représente l'un des récits les plus captivants de la mythologie égyptienne, plaçant Horus au centre d'une épopée divine où se mêlent miracle, protection maternelle et quête de justice.

Naissance miraculeuse d'Horus

La conception d'Horus s'inscrit dans des circonstances extraordinaires qui transcendent les frontières entre la vie et la mort. Après qu'Osiris ait rejoint le monde souterrain, Isis, utilisant ses pouvoirs magiques, se métamorphosa en rapace - un milan ou un faucon - et voltigea autour du corps de son époux.

Ce faisant, elle parvint à recueillir son essence vitale, devenant ainsi miraculeusement enceinte d'Horus. Cette union posthume symbolise le triomphe de l'amour sur la mort et la continuité de la lignée divine.

Dans certaines versions du mythe, Isis utilisa la magie pour reconstituer temporairement le corps d'Osiris, rendant possible cette conception surnaturelle.

Le rôle d'Isis dans sa protection

La grossesse d'Isis fut particulièrement éprouvante, marquée par un accouchement exceptionnellement long et douloureux. Consciente des dangers qui menaçaient son fils, la déesse déploya des trésors d'ingéniosité pour assurer sa sécurité. Dans sa quête de protection, elle bénéficia de l'aide précieuse de:

-

Sept scorpions offerts par la déesse Selket qui formaient sa garde rapprochée

-

L'assistance des déesses Selket et parfois Neith qui veillaient sur l'enfant durant ses absences

Isis ne s'aventurait hors de leur refuge qu'à la tombée de la nuit pour chercher de la nourriture. Sa magie protectrice et ses talents thérapeutiques permirent également de guérir Horus lorsqu'il fut victime de morsures venimeuses ou d'autres périls.

L'enfance cachée dans les marais

Pour échapper aux regards indiscrets, Isis trouva refuge dans les marécages impénétrables du Delta du Nil, près de la ville de Bouto, dans un lieu nommé Chemmis ou Khemnis par les auteurs gréco-romains.

Ces fourrés denses de papyrus constituaient une cachette idéale, connue comme "Akh-bity" ou le "nid d'Horus". C'est dans cet environnement isolé qu'Horus grandit, éduqué par sa mère et les déesses protectrices qui lui enseignèrent les arts magiques et guerriers nécessaires pour affronter son destin.

La mission de venger Osiris

Dès son plus jeune âge, Horus fut investi d'une mission sacrée: reconquérir le trône légitime d'Égypte et rétablir l'ordre cosmique perturbé. Parvenu à l'âge adulte et devenu un puissant guerrier, il se présenta devant le tribunal divin de l'Ennead, composé de neuf puissants dieux, pour réclamer justice.

Selon le manuscrit "Les Contentions d'Horus et Seth" datant de la 20e dynastie (1090-1077 av. J.-C.), cette confrontation prit la forme d'un procès juridique qui s'étendit sur plus de 80 années. Malgré les épreuves imposées par Râ, qui favorisait initialement Seth, Horus démontra sa vaillance dans une série de combats rituels.

Sa détermination inébranlable et sa légitimité en tant que fils d'Osiris finirent par convaincre les dieux, qui le reconnurent comme l'héritier véritable du trône d'Égypte.

Plongez dans la légende d'Horus pendant votre Voyage En Egypte ! Visitez les sites emblématiques où le dieu du ciel était vénéré. Partez à la rencontre de l'Égypte éternelle !

La confrontation entre Horus et Seth constitue l'un des affrontements les plus emblématiques de la mythologie égyptienne, mêlant batailles épiques, ruses divines et justice cosmique.

Les épreuves du tribunal divin

Face au tribunal divin présidé par Rê-Horakhty, Horus revendiqua son droit légitime au trône d'Égypte. Ce procès mythique, relaté dans le papyrus Chester Beatty I, s'étendit sur plusieurs décennies.

L'Ennéade divine, composée de neuf puissants dieux, fut chargée de trancher cette querelle dynastique. Pendant ces délibérations, Horus et Seth durent se soumettre à diverses épreuves pour prouver leur valeur.

Notamment, ils s'affrontèrent sous forme d'hippopotames dans les profondeurs du Nil, cherchant à démontrer leur endurance et leur puissance. Isis, toujours protectrice de son fils, intervint parfois directement dans ces combats, provoquant la colère de Rê qui semblait initialement pencher en faveur de Seth.

L'épisode de la laitue et la ruse d'Isis

L'un des épisodes les plus curieux de cette confrontation implique une ruse astucieuse d'Isis. Apprenant que Seth appréciait particulièrement les laitues, considérées comme aphrodisiaques dans l'Égypte ancienne, Isis jeta un sort sur ces végétaux. Lorsque Seth les consomma, il ingéra sans le savoir la semence d'Horus qu'Isis avait magiquement préparée.

Cet acte symbolique plaça Seth dans une position compromise aux yeux des dieux, car il devint involontairement "fécondé" par son rival. Cette humiliation affaiblit considérablement la position de Seth dans le tribunal divin.

La mutilation de l'œil d'Horus

Pendant leurs nombreux affrontements physiques, Seth parvint à arracher l'œil gauche d'Horus, le brisa en plusieurs fragments et le dispersa. Ce geste brutal symbolise l'opposition entre lumière et ténèbres.

Cependant, grâce à l'intervention de Thot, dieu de la sagesse et de la magie, l'œil fut reconstitué et rendu à Horus. Cet œil restauré, devenu l'Œil oudjat, acquit alors d'importantes propriétés magiques et se transforma en un puissant symbole de guérison et de protection dans la culture égyptienne.

La victoire finale et la condamnation de Seth

Après de nombreuses péripéties, la balance pencha finalement en faveur d'Horus. Thot, avec sa sagesse impartiale, joua un rôle déterminant dans cette issue. Osiris lui-même, depuis le royaume des morts, envoya une lettre au tribunal soulignant l'injustice faite à son fils.

Seth fut alors condamné à porter Osiris sur ses épaules, devenant ainsi le support du dieu qu'il avait jadis vaincu. Horus fut officiellement reconnu comme roi légitime d'Égypte et reçut la double couronne symbolisant l'unification du pays.

Cette résolution établit un équilibre cosmique où Horus règne sur le monde des vivants tandis qu'Osiris préside le royaume des morts.

Lis plus : Pourquoi Temple de Philae Est-il Surnommé "La Perle du Nil" ?

L'Oudjat, plus communément appelé l'Œil d'Horus, émerge du panthéon égyptien comme un emblème d'une puissance mystique exceptionnelle.

Ce symbole fascinant dépasse largement sa fonction décorative pour s'ériger en véritable clé de voûte spirituelle, porteur de guérison, de protection et d'autorité divine.

Origine du mythe de l'œil oudjat

L'épopée de l'Œil d'Horus trouve son origine dans l'affrontement titanesque opposant le dieu faucon à son perfide oncle Seth.

Durant ces joutes acharnées pour la souveraineté égyptienne, Seth mutile sauvagement l'œil gauche d'Horus, le réduisant en fragments dispersés.

Thot, divinité de la sagesse et des sciences occultes, entreprend alors une quête méticuleuse pour retrouver chaque parcelle de l'organe sacré et le reconstituer, insufflant dans cette restauration des vertus magiques inouïes.

Cette résurrection de l'œil martyrisé incarne parfaitement la philosophie égyptienne de la régénération et de l'intégrité recouvrée. L'œil restauré acquiert ainsi l'appellation "oudjat" — littéralement "celui qui est complet" ou "celui qui jouit de la plénitude".

La structure même de ce symbole révèle une sophistication mathématique remarquable : chaque composant correspond à une fraction précise (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64), totalisant 63/64, la fraction résiduelle symbolisant l'intervention magique indispensable de Thot.

Utilisation dans les amulettes et les rituels funéraires

Les propriétés régénératrices de l'Œil d'Horus en font rapidement un talisman incontournable dans l'existence quotidienne des Égyptiens.

Ces amulettes protectrices, façonnées dans des matériaux variés — faïence, lapis-lazuli, or — se déclinent selon les moyens financiers de leurs porteurs, offrant une protection contre les maladies et les influences néfastes.

L'oudjat règne également en maître dans l'univers funéraire égyptien. Ornant sarcophages et mobilier mortuaire, il accompagne le défunt dans son périple vers l'au-delà.

Les embaumeurs apposent fréquemment cet emblème sur les bandelettes recouvrant les incisions pratiquées pour l'extraction des organes, restaurant symboliquement l'intégrité physique du mort.

Lien entre l'œil et la royauté

L'Œil d'Horus entretient des liens privilégiés avec l'institution monarchique égyptienne. Symbole de la victoire du dieu faucon sur les forces chaotiques, il cristallise la légitimité pharaonique. Le souverain, incarnation terrestre d'Horus, s'approprie naturellement la puissance protectrice et réparatrice de l'œil divin.

Cette association se matérialise dans l'ornementation des regalia royaux, où l'oudjat figure comme gage de protection céleste.

Les textes officiels évoquent le "regard d'Horus" pour qualifier la surveillance bienveillante du pharaon sur ses sujets. Le monarque devient ainsi l'œil vigilant préservant l'ordre cosmique — la Maât — sur les terres d'Égypte.

Naviguez vers les temples d'Horus avec notre Croisiere sur le Nil ! Admirez le temple d'Edfou depuis le fleuve sacré et revivez les mythes pharaoniques. Embarquez pour une expérience inoubliable !

Dans l'ancienne Égypte, la frontière entre mythe divin et réalité historique s'estompe lorsqu'on examine la relation fondamentale unissant le dieu Horus à l'institution pharaonique pendant plus de trois millénaires.

Le pharaon comme incarnation d'Horus

Au cœur de la conception égyptienne du pouvoir, le pharaon n'était pas simplement un représentant symbolique de la divinité à tête de faucon - il incarnait littéralement Horus manifesté sur terre. Cette identification totale renforçait considérablement l'autorité royale tout en définissant la nature paradoxale du souverain: essence divine dans une enveloppe mortelle.

À sa mort, le pharaon se métamorphosait en Osiris, tandis que son héritier devenait le nouvel avatar d'Horus, perpétuant ainsi le cycle cosmique établi par les dieux eux-mêmes.

Le nom d'Horus dans la titulature royale

Le "nom d'Horus" constitue l'élément le plus ancien de la titulature pharaonique, remontant aux temps reculés de Naqada II vers 3400 av. J.-C. Ce titre s'inscrivait traditionnellement dans un serekh - motif rectangulaire figurant la façade du palais royal, surmonté par l'effigie du faucon divin. Les premiers souverains adoptaient des noms d'Horus révélateurs: "Horus le combattant" pour le pharaon Aha, ou "Horus le fort" pour Djer.

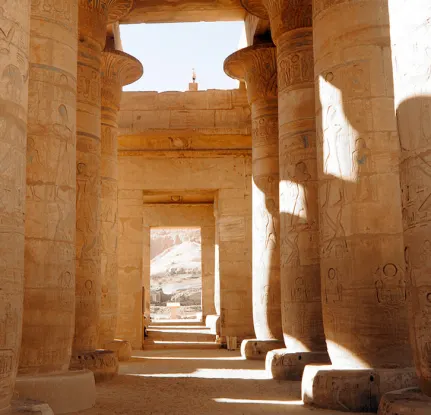

Temples dédiés à Horus comme Edfou

Le temple d'Edfou, construit entre 237 et 57 avant notre ère, représente l'édifice religieux antique le mieux préservé d'Égypte. Ses murs arborent des inscriptions hiéroglyphiques documentant la lutte mythique opposant Horus à Seth et les cérémonies quotidiennes célébrées pour honorer le dieu faucon. Chaque année s'y déroulait la "Fête de la Bonne Réunion", célébrant la visite d'Hathor à Horus.

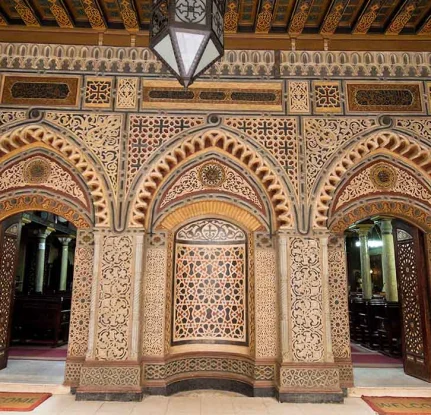

Diffusion du culte à l'époque gréco-romaine

Durant l'époque gréco-romaine, le culte d'Horus franchit les frontières nilotiques. Les Grecs l'assimilèrent à Apollon tandis que les Romains l'identifièrent parfois à Mars.

Harpocrate et l'héritage méditerranéen

C'est principalement sous la forme d'Harpocrate (Horus l'Enfant) que sa vénération se répandit dans le bassin méditerranéen. Ce nom, forme hellénisée des mots égyptiens "Har-pokhrat", signifie "Horus l'enfant".

Représenté avec le doigt sur la bouche, ce geste fut interprété par les Grecs comme un symbole de silence, bien qu'il symbolisât simplement la jeunesse dans l'iconographie égyptienne.

Au fondement même de la société égyptienne, le culte du dieu Horus incarne l'émergence du premier État organisé connu au monde, apparu vers 3300 avant notre ère. Cette figure divine a joué un rôle fondamental dans l'établissement des structures politiques et religieuses qui ont fait la grandeur de cette civilisation millénaire.

L'identification entre le pharaon et Horus constitue bien plus qu'un simple symbolisme. En effet, le souverain égyptien n'était pas considéré comme un simple représentant du dieu faucon, mais comme son incarnation terrestre.

Cette conception unique permettait au pharaon d'agir comme intermédiaire privilégié entre le peuple égyptien et les divinités, garantissant ainsi l'ordre cosmique (Maât).

La symbolique d'Horus s'est avérée déterminante dans la représentation de l'unité politique égyptienne. La dualité équilibrée qu'il incarnait avec Seth symbolisait parfaitement le concept fondateur de l'unification sous l'égide de l'autorité pharaonique. Ce principe d'équilibre a façonné toute la pensée égyptienne, de l'architecture aux rituels quotidiens.

Par ailleurs, la richesse des représentations d'Horus à travers les époques témoigne d'une remarquable continuité culturelle. Malgré les bouleversements historiques, cette figure divine est restée au cœur de l'identité égyptienne pendant plus de trois millénaires, avant de rayonner au-delà des frontières nilotiques pour influencer durablement les civilisations méditerranéennes.

Q1. Quelles sont les origines du dieu Horus dans la mythologie égyptienne ?

Horus est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes, remontant à la période prédynastique vers 3300 av. J.-C. Il était représenté comme un faucon ou un homme à tête de faucon, symbolisant le ciel et la royauté. Son culte s'est développé principalement à Nekhen et Behdet.

Q2. Comment Horus est-il lié au mythe d'Osiris ?

Horus est le fils d'Isis et d'Osiris. Après l'assassinat d'Osiris par Seth, Isis conçoit miraculeusement Horus. Élevé en secret dans les marais du Delta, Horus grandit pour venger son père et réclamer le trône d'Égypte, devenant ainsi le centre du mythe osirien.

Q3. Que symbolise l'Œil d'Horus dans la culture égyptienne ?

L'Œil d'Horus, ou oudjat, est un puissant symbole de protection, de guérison et d'intégrité. Il représente l'œil blessé d'Horus lors de son combat contre Seth, puis restauré par Thot. Utilisé comme amulette funéraire, il est aussi lié aux cycles lunaires et possède une valeur mathématique.

Q4. Quelle était la relation entre Horus et les pharaons ?

Le pharaon était considéré comme l'incarnation vivante d'Horus sur terre. Cette identification divine légitimait le pouvoir royal et faisait du souverain un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Le "nom d'Horus" était un élément essentiel de la titulature pharaonique.

Q5. Comment le culte d'Horus a-t-il évolué au fil du temps ?

Le culte d'Horus s'est maintenu pendant plus de trois millénaires de l'histoire égyptienne. À l'époque gréco-romaine, il s'est diffusé dans le bassin méditerranéen, notamment sous la forme d'Harpocrate (Horus l'Enfant). Les Grecs l'ont assimilé à Apollon, tandis que les Romains l'ont parfois identifié à Mars.