Saviez-vous que parmi les 118 pyramides recensées en Égypte, la pyramide de Khéops est la seule des Sept Merveilles du monde antique encore debout aujourd'hui ?

Cette structure monumentale, construite il y a environ 4 500 ans, témoigne non seulement du génie architectural des anciens Égyptiens, mais cache aussi une fascinante histoire derrière son nom des pyramides.

En effet, ces monuments colossaux, dont la Grande Pyramide qui culmine à 146 mètres de hauteur, ont été édifiés sous les ordres de différents pharaons entre 2550 et 2490 avant JC.

Chaque nom attribué à ces structures monumentales raconte une histoire unique, reflétant la complexité de la civilisation qui les a créées.

Dans cette exploration approfondie, vous découvrirez les origines mystérieuses des appellations de ces monuments ancestraux, notamment comment les titres royaux ont influencé leur dénomination, et pourquoi certains noms ont évolué au fil des dynasties.

Vous comprendrez également comment les historiens grecs ont transformé ces noms anciens, créant parfois des malentendus qui persistent jusqu'à nos jours.

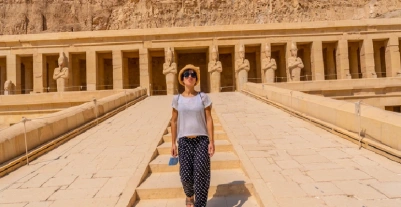

Préparez-vous pour un Voyage En Égypte !

Table des matières:

- 1- L'origine des noms égyptiens des pyramides

- 2- L'évolution linguistique des noms à travers les dynasties

- 3- La transformation des noms par les historiens grecs

- 4- Les noms oubliés des pyramides moins connues

- 5- Les erreurs et mystifications autour des noms des pyramides

- 6- L'héritage des noms antiques dans l'Égypte moderne

- 7- FAQs

L'origine des noms égyptiens des pyramides

Les pyramides, ces monuments funéraires majestueux, portaient des noms profondément ancrés dans la tradition égyptienne antique. [ Le Caire, Croisière et Alexandrie ]

Ces appellations reflétaient non seulement l'identité du pharaon, mais également tout un système de croyances religieuses et royales.

Les titres royaux et leur influence sur les noms

La titulature royale égyptienne, composée de cinq "grands noms", jouait un rôle fondamental dans la dénomination des pyramides.

Chaque pharaon possédait une titulature élaborée par un collège de prêtres dès son accession au trône, officiellement promulguée à travers le pays.

Ces titres définissaient la nature royale et exprimaient une idéologie du pouvoir particulière.

Le nom d'Horus, le plus ancien titre attesté, plaçait le souverain sous la protection divine.

À partir de la première dynastie, le nom de Nebty associait le roi aux déesses Nekhbet et Ouadjet, protectrices respectives de la Haute et Basse-Égypte.

Le nom d'Horus d'or, introduit sous la troisième dynastie, liait le pharaon à l'éclat divin.

Le lien entre les noms des pyramides et les divinités

Les noms des pyramides établissaient une connexion directe avec le panthéon égyptien.

Dans la conception égyptienne, ces monuments servaient de points de passage entre le monde terrestre et divin.

Les côtés lisses et inclinés symbolisaient les rayons du soleil, conçus pour aider l'âme du pharaon à monter au ciel et rejoindre les dieux, particulièrement Rê.

À la mort du pharaon, une partie de son esprit, le "ka", restait avec son corps.

Par conséquent, les pyramides devenaient le centre d'un culte du pharaon défunt qui se poursuivait bien après sa mort.

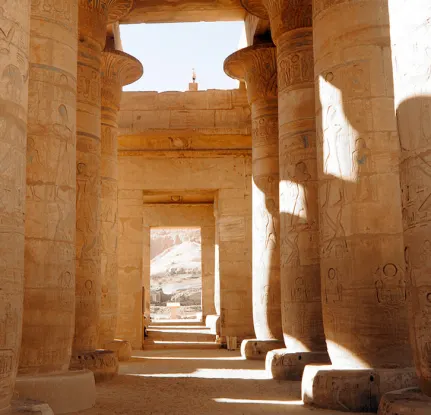

Ces monuments étaient entourés de complexes comprenant des cours, des temples et des sanctuaires où le souverain pouvait profiter de sa vie dans l'au-delà.

Comment les Égyptiens nommaient leurs monuments funéraires ?

La dénomination des monuments funéraires suivait un protocole précis.

À partir de la Ve dynastie, les pyramides contenaient des textes dans leur salle intérieure, connus sous le nom de "textes des pyramides".

Ces inscriptions, gravées en hiéroglyphes et peintes en vert, décrivaient le parcours du roi vers l'au-delà.

Les pyramides achevées entre les IVe et XIIe dynasties partageaient des caractéristiques architecturales communes.

Notamment, un temple mortuaire était systématiquement construit à l'est de chaque pyramide, où la dépouille momifiée du souverain recevait les derniers sacrements.

Cette configuration architecturale reflétait la croyance selon laquelle le défunt devait effectuer un voyage d'ouest en est pour prendre place dans la barque diurne du soleil.

Les dimensions des pyramides elles-mêmes évoluèrent au fil du temps.

Après les imposantes constructions de la IVe dynastie, les dimensions furent standardisées sous la Ve dynastie à 79 mètres pour la base et environ 52 mètres pour la hauteur.

En savoir plus :

Que Voir En Égypte ? Des Trésors Cachés Vous Attendent !

L'histoire des noms des pyramides s'étend sur plus de 3 500 ans, marquant ainsi l'une des plus longues traditions linguistiques de l'humanité. [ Égypte en 8 Jours ]

Cette évolution reflète les changements profonds dans la société et la religion égyptiennes.

Les différences de nomenclature entre l'Ancien et le Moyen Empire

Durant l'Ancien Empire, les inscriptions hiéroglyphiques apparaissent dans les pyramides à partir de la Ve dynastie.

Ces textes, gravés sur les parois des espaces internes, constituent le plus ancien recueil funéraire de l'humanité.

À cette époque, les noms des pyramides étaient étroitement liés à la tradition royale et religieuse.

La langue utilisée pour nommer les pyramides a connu une transformation significative.

L'ancien égyptien, utilisé de 2700 à 2150 avant notre ère, a progressivement cédé la place au moyen égyptien entre 2000 et 1300 avant notre ère.

Cette transition linguistique s'est accompagnée d'une évolution dans la manière de nommer les monuments funéraires.

Les Textes des pyramides, développés sous la Ve dynastie, reflètent cette évolution.

Ces inscriptions, qui décrivent le voyage du pharaon vers l'au-delà, utilisent un langage particulier qui combine des éléments de l'ancien et du moyen égyptien.

Certains passages de la pyramide d'Ounas, la plus ancienne de la Ve dynastie, ont été reproduits sur des cercueils des XIe, XIIe et XIIIe dynasties.

L'influence des changements religieux sur les noms des pyramides

Les transformations religieuses ont profondément marqué l'évolution des noms des pyramides.

Pendant l'Ancien Empire, seule une élite restreinte était lettrée, et les textes avaient principalement une double fonction administrative et religieuse.

Au fil du temps, la diffusion de l'écrit s'est élargie, accompagnant la complexification de la structure administrative et l'expansion des genres écrits.

Un changement majeur s'est opéré durant le Moyen Empire.

Contrairement à l'approche élitiste de l'Ancien Empire envers les dieux, cette période a connu une démocratisation de la piété.

Cette transformation s'est reflétée dans les noms attribués aux pyramides, qui sont devenus plus accessibles et moins exclusivement liés au pouvoir royal.

Les textes religieux gravés dans les pyramides témoignent également de pratiques qui n'avaient déjà plus cours à l'époque de leur inscription.

Par exemple, la pyramide d'Ounas rapporte des rituels comme la construction de tombeaux en brique et l'inhumation en pleine terre, qui étaient déjà obsolètes lors de sa construction.

L'évolution de la langue s'est manifestée notamment dans le passage d'une langue synthétique à une langue plus analytique, probablement sous l'influence de l'usage oral.

Cette transformation linguistique a affecté la manière dont les noms des pyramides étaient formulés et transmis à travers les générations.

Ne manquez pas les Croisières sur le Nil !

Les historiens grecs ont joué un rôle déterminant dans la transformation et la transmission des noms des pyramides égyptiennes jusqu'à notre époque.

Cette évolution linguistique, parfois source de confusion, mérite une attention particulière. [ Le Caire et Croisière en dahabeya ]

Hérodote et sa transcription des noms égyptiens

Considéré comme le "Père de l'Histoire", Hérodote a consacré une partie significative du livre II de son Enquête à l'Égypte antique.

Sa fascination pour le pays des pharaons transparaît dans ses descriptions détaillées des monuments et des coutumes égyptiennes.

Néanmoins, sa méthode de transcription des noms égyptiens a introduit des modifications importantes dans leur transmission.

Durant son voyage en Égypte, Hérodote a principalement recueilli ses informations auprès des prêtres locaux.

Cependant, contrairement à son successeur Diodore, qui affirme avoir consulté directement les archives des prêtres égyptiens, Hérodote s'est davantage appuyé sur des récits oraux.

Les erreurs d'interprétation et leurs conséquences

Les historiens grecs ont parfois mal interprété certains aspects fondamentaux de la titulature royale égyptienne.

En effet, ils ont établi une pratique consistant à privilégier le nom de Sa-Rê pour désigner les souverains, alors que les Égyptiens utilisaient principalement le nom de Nesout-bity.

Cette différence d'approche a engendré des modifications significatives dans la transcription des noms.

Par exemple, la translittération des hiéroglyphes diffère considérablement des versions grecques : Amenhotep devient Aménophis, Djehoutymès se transforme en Thoutmôsis.

Un autre facteur de confusion provient de l'antéposition honorifique du glyphe divin dans l'écriture hiéroglyphique.

Cette règle, qui consiste à placer le symbole divin avant les autres signes tout en le lisant en dernier, n'a pas été comprise par les premiers égyptologues.

Pourquoi Khéops au lieu de Khoufou?

Le cas de Khéops illustre parfaitement cette évolution linguistique.

Son nom égyptien originel, Khoufou (ou plus précisément Knoum-Khoufou, signifiant "Knoum me protège"), a été hellénisé en Khéops.

La description d'Hérodote présente Khéops comme un tyran cruel, contrastant avec l'image de son père Snéfrou, aimé du peuple.

Cette caractérisation, bien qu'elle ait marqué durablement la perception occidentale du pharaon, reflète davantage les récits populaires de l'époque que la réalité historique.

Lis plus :

Le Sphinx de Gizeh

Au-delà des célèbres pyramides de Gizeh, l'Égypte antique abrite de nombreux monuments moins connus mais tout aussi fascinants.

Parmi les 123 pyramides actuellement recensées, certaines gardent encore leurs secrets, notamment leurs noms d'origine.

Les pyramides provinciales et leurs appellations locales

Sept pyramides égyptiennes, qualifiées de "provinciales", se distinguent par leur localisation en dehors des grandes nécropoles de la région memphite.

Ces structures modestes, construites entre la IIIe et la IVe dynastie, mesurent entre 10 et 17 mètres de hauteur.

À l'exception de la pyramide de Seïlah, érigée par Snéfrou, ces monuments sont attribués au pharaon Houni, dernier souverain de la IIIe dynastie.

Ces pyramides provinciales présentent une particularité architecturale notable : elles sont toutes de type "à degrés" et ne possèdent aucune infrastructure funéraire. [ Pyramide de Djéser ]

Leur fonction demeure énigmatique, mais les égyptologues suggèrent qu'elles servaient probablement de symboles de pouvoir royal dans les provinces éloignées.

Les pyramides de reines et leurs désignations spécifiques

Les complexes funéraires royaux comportaient également des pyramides plus petites, destinées aux reines.

Par exemple, le site de Gizeh comprend plusieurs "pyramides des reines", dont celle de Khentkaous Ire.

Ces monuments subsidiaires reflètent l'importance accordée aux épouses royales dans la société égyptienne antique.

Certaines reines, comme Hétephérès II, participaient activement à l'organisation et à la direction des travaux de leur propre sépulture.

Les découvertes archéologiques révèlent que ces monuments funéraires étaient décorés avec soin, témoignant du statut élevé de leurs occupantes.

Redécouverte des noms perdus grâce à l'archéologie moderne

Les fouilles archéologiques continuent de révéler de nouvelles informations sur ces monuments oubliés.

Notamment, les pyramides de plusieurs souverains de l'Ancien Empire n'ont toujours pas été localisées, comme celles de Ouserkarê, Mérenrê II et Nitocris.

L'égyptologue allemand Rainer Stadelmann a identifié les vestiges de trois pyramides à Dahchour, dont la pyramide anonyme malheureusement endommagée par la construction d'un pipeline.

En 2006, une étude du Deutsches Archäologisches Institut a mis en évidence l'existence potentielle de pyramides inachevées dans les zones de Saqqarah Sud et de Dahchour Sud, près de Mazghouna.

Ces découvertes soulignent l'ampleur du patrimoine architectural égyptien encore à explorer.

Des pyramides de reines reposent toujours enfouies sous les sables, comme celle d'Ânkhésenpépi Ire, auxquelles s'ajoutent probablement des monuments de souverains et reines moins connus des Première et Deuxième Périodes intermédiaires.

L'imaginaire populaire autour des pyramides a donné naissance à de nombreuses interprétations fantaisistes concernant leurs noms et leurs origines.

Ces monuments colossaux ont suscité des théories aussi variées qu'improbables au fil des siècles.

Les interprétations erronées des explorateurs du 19e siècle

L'égyptologie naissante du XIXe siècle, posant plus de questions qu'elle ne pouvait apporter de réponses, a laissé place à de nombreux mythes modernes.

Cette période marque un tournant décisif dans l'étude des pyramides, notamment grâce à l'expédition d'Égypte de Bonaparte (1798-1801) qui a donné lieu à une manifestation artistique et culturelle sans précédent en France.

Les premiers travaux archéologiques de cette époque se caractérisaient par une confusion entre restauration et interprétation.

Les explorateurs, fascinés par ces structures monumentales, ont parfois mal interprété les inscriptions et les noms, créant ainsi des mythes qui persistent encore aujourd'hui.

Les théories alternatives sur l'origine des noms

Parmi les théories les plus surprenantes, certains auteurs médiévaux, comme Grégoire de Tours et Isidore de Séville, considéraient les pyramides comme des greniers construits par Joseph pour stocker du grain.

D'autres théories farfelues ont vu le jour, allant jusqu'à attribuer leur construction à des extraterrestres.

Ces interprétations erronées s'expliquent en partie par la rareté des documents d'ingénierie ou d'architecture donnant des explications techniques.

En effet, les Égyptiens n'ont laissé que peu d'indices sur leurs méthodes de construction et de dénomination.

La raison principale de ces mystifications tient au fait que rarement dans l'Histoire de l'humanité, les éléments ayant permis leur construction ne se réuniront à nouveau : un pouvoir théocratique tout-puissant, un pays riche et prospère, une main-d'œuvre nombreuse, une administration très développée et un grand savoir empirique.

Les véritables "mystères" des pyramides ne sont en réalité que des questions n'ayant pas encore de réponses unanimes, comme l'existence potentielle de chambres cachées dans la pyramide de Khéops, le protocole exact de construction, ou encore la symbolique qu'avaient ces monuments aux yeux de leurs bâtisseurs.

Ces théories alternatives reflètent souvent davantage nos propres limites civilisationnelles que la réalité historique.

En effet, il apparaît plus simple d'attribuer ces réalisations à des forces surnaturelles que d'accepter les capacités techniques remarquables des anciens Égyptiens.

Trois millénaires après leur construction, les pyramides continuent de façonner profondément l'identité culturelle de l'Égypte moderne.

Ces monuments ancestraux, témoins silencieux d'une civilisation extraordinaire, attirent chaque année des millions de visiteurs fascinés par leur grandeur.

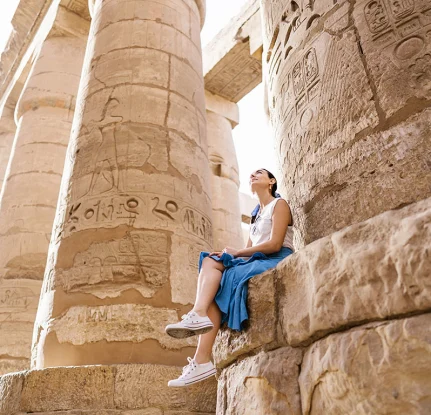

Les vestiges monumentaux, notamment les temples de Karnak et de Louxor, ainsi que les tombes de la Vallée des Rois, constituent aujourd'hui les attractions touristiques les plus prisées du pays.

Cette popularité témoigne de la persistance de l'héritage architectural dans l'imaginaire collectif.

Néanmoins, certaines controverses persistent autour de l'origine et de la datation des pyramides.

En 2013, une expédition menée par des étudiants de l'Université de Dresde a tenté de prouver que la pyramide de Khéops aurait 20 000 ans.

Cette théorie, rapidement réfutée par les experts, a provoqué l'indignation du ministre égyptien des antiquités, qui l'a qualifiée de "grande violation du patrimoine antique de l'Égypte".

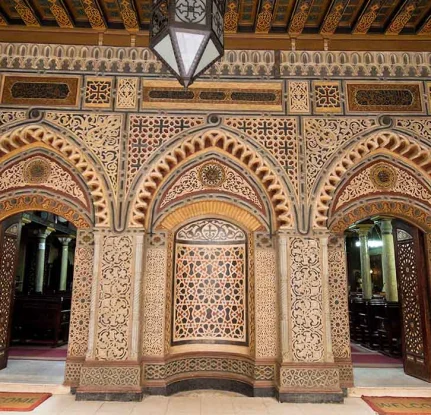

La mythologie et les croyances de l'Égypte antique continuent d'influencer la culture contemporaine. Le culte d'Amon-Rê et les pratiques de momification résonnent encore dans les traditions locales.

Cette persistance culturelle se manifeste également dans l'art et l'architecture modernes, où les motifs et les symboles de l'époque pharaonique inspirent toujours les artistes et artisans égyptiens.

Les sites archéologiques comme Louxor et Assouan sont devenus des destinations majeures du tourisme mondial.

Cette affluence touristique contribue significativement à l'économie égyptienne moderne, créant un lien tangible entre le passé glorieux et le présent.

Les noms antiques des pyramides, chargés de pouvoir magique selon les croyances anciennes, conservent leur importance dans la société égyptienne actuelle.

Cette dimension sacrée des noms se reflète dans la fierté nationale que le peuple égyptien tire de cette période considérée comme l'âge d'or de leur civilisation.

Ahmed Saeed, professeur de civilisation égyptienne antique à l'Université du Caire, souligne l'importance de préserver l'authenticité historique face aux théories alternatives.

Son engagement reflète la détermination de l'Égypte moderne à protéger et transmettre fidèlement son patrimoine millénaire.

Q1. Comment les anciens Égyptiens nommaient-ils leurs pyramides ?

Les anciens Égyptiens donnaient des noms complexes à leurs pyramides, reflétant les titres royaux du pharaon et établissant des liens avec les divinités.

Ces noms étaient profondément ancrés dans leurs croyances religieuses et leur conception du pouvoir royal.

Q2. Pourquoi le nom "Khéops" est-il différent du nom égyptien original ?

Le nom "Khéops" est une hellénisation du nom égyptien original "Khoufou".

Cette transformation est due aux historiens grecs qui ont transcrit les noms égyptiens selon leur propre compréhension, introduisant ainsi des modifications importantes dans la transmission des noms originaux.

Q3. Existe-t-il des pyramides moins connues en Égypte ?

Oui, l'Égypte compte de nombreuses pyramides moins connues, notamment des pyramides provinciales et des pyramides de reines.

Ces monuments, souvent plus petits et moins étudiés, continuent de révéler de nouvelles informations grâce aux fouilles archéologiques modernes.

Q4. Comment les noms des pyramides ont-ils évolué au fil du temps ?

Les noms des pyramides ont connu une évolution linguistique significative, passant de l'ancien égyptien au moyen égyptien.

Cette transformation reflète les changements dans la société et la religion égyptiennes, notamment une démocratisation de la piété durant le Moyen Empire.

Q5. Quel impact ont les pyramides sur l'Égypte moderne ?

Les pyramides jouent un rôle crucial dans l'identité culturelle et l'économie de l'Égypte moderne.

Elles attirent des millions de touristes chaque année, contribuant significativement à l'économie du pays.

De plus, elles continuent d'inspirer l'art et l'architecture contemporains, témoignant de la persistance de cet héritage millénaire.